端午の節句と子どもの日

もともと5月5日は『端午の節句』で、男の子の健やかな成長や幸せを祈ってお祝いする日でした。1948年に5月5日を「子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」と決められてから、端午の節句の日が「子どもの日」になったということです。今では、子どもたちみんなをお祝いするようになりました。

また、「お母さんに感謝する」という所から、5月の第二日曜日が「母の日」になったようです。

端午の節句って何をするの?

端午の節句とは、災いや病気を避ける為の行事でした。地域でそれぞれ違いはあると思いますが、「こいのぼりを立てる、五月人形や兜を飾る、菖蒲湯に入る、柏餅を食べる」などの風習を行いながら「病気や災いもなく元気に育ったことを感謝しながらお祝いする日」となりました。

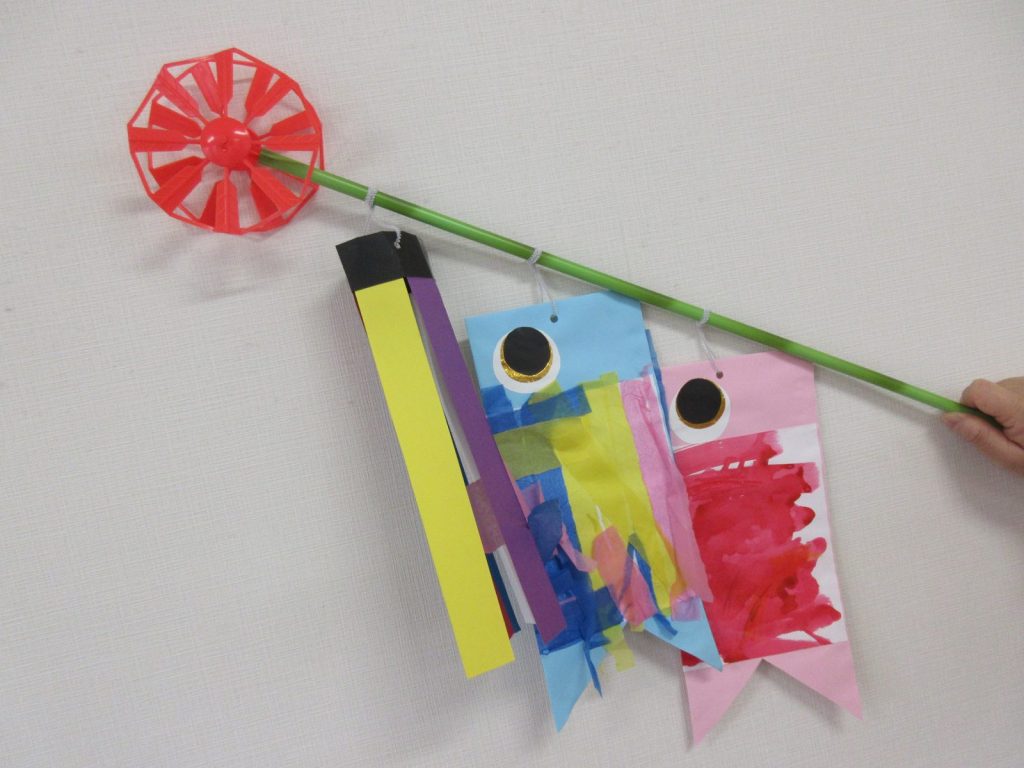

こいのぼりをつくってみよう!

縁起物のこいのぼりを、毎年保育園でも製作しています。今年はどんなこいのぼりができたかな?クラスごとにご紹介しましょう!

<つくし組>(1歳児)

つくし組は、タンポ押しとシール貼りをしました。「ポンポン」と声かけすると「ポ!ポ!」と声に出してする姿が見られました。シール貼りは台紙から端っこを浮かせてあげると上手につまんで貼れました。指先の力加減が上手になってきました。

<ばら組>(1歳児)

ばら組は、上手にクレパスを指先で持って、なぐり描きと大きいシール、小さいシールの2種類のシール貼りをしました。手首の動きが滑らかになって、マルが上手に描けていますね!

<さくら組>(2歳児)

さくら組は、好きな色のクレパスでお絵描きをして、絵の具のはじき絵をしたり、破った花紙を貼り付けて作りました。指先の力が強くなってきましたよ!カラフルなこいのぼりができました。

<すみれ組>(3歳児)

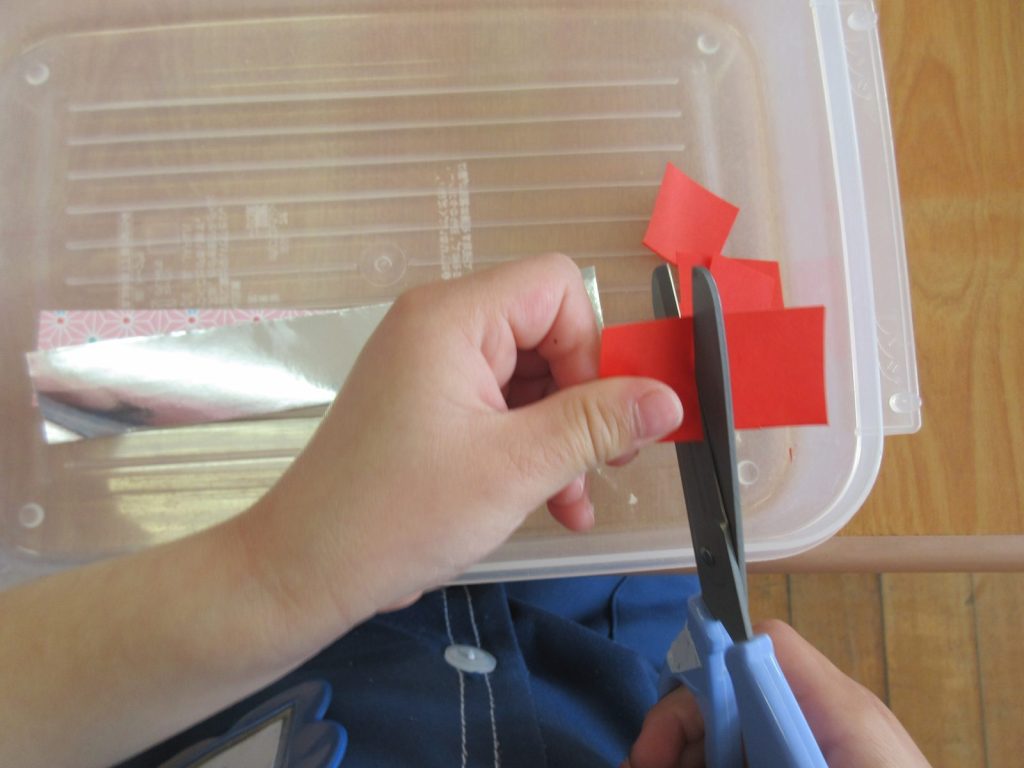

すみれ組は、ハサミで1回切りをしてそれを貼りました。紙の持ち方や、ハサミの扱い方も知らせながら、一人一人に寄り添って進めました。

<たけ組>(4歳児)

たけ組は、折り紙を半分に切ってうろこを作りました。和紙は好きなものを選びました。尾ヒレはクレパスで描いて仕上げました。小さく切りにくいものも指先をうまく使っていますね!

<ゆり組>(5歳児)

ゆり組は、千代紙の切絵を作って貼りました。金や銀のうろこも自分で切って貼りました。作り方がわかると、「なるほどこうするんだ!」とみんな完成を目指して楽しみながら作りました。

こどもの日のつどいがはじまるよ!

遊戯室では、4月の誕生日会の後、子どもの日のお話や端午の節句「かぶと」や「しょうぶ」「かしわもち」の意味や由来の話をした後、みんなが作ったこいのぼりの紹介をしました。

こどもの日のつどい第2部?

今度は舞台を園庭に変えて、気持ちの良い青空の下、各クラスでかけっこをしました。空高く泳ぐこいのぼりに見守られながら、元気に運動遊びができました。

ゆり組さんがロンパカーを押してくれたよ

「位置について」のポーズ!

会が終わった後の給食は「こいのぼりハンバーグ」や「赤飯」です。しっかり食べて大きく成長してね。天気にも恵まれて清々しい青空の中、楽しい会ができました。こいのぼりさん見ていてくれてありがとう!